Il nanismo delle imprese italiane

di Valeriano Balloni

Consigliere ISTAO

Molti studiosi e uomini d’affari sostengono che l’Italia non sarà mai un paese di grandi imprese come Stati Uniti, Giappone e simili. Riconoscono invece la possibilità che nel Paese si consolidi un sistema manifatturiero caratterizzato da insiemi di imprese di medie dimensioni, virtuose nell’innovare e capaci di mantenere solide posizioni anche nei mercati internazionali. In effetti, anche negli anni recenti di crisi molti insiemi di piccole e medie imprese hanno retto bene l’urto della concorrenza aggressiva dei mercati internazionali dove la grande impresa domina con le sue capacità organizzative e con l’innovazione continua.

Resta però il fatto che ben poche imprese italiane rientrano nella classifica delle più grandi imprese del mondo stilata da “Fortune Global 500”. Questo dato rafforza di certo la convinzione di coloro che ritengono che esista un deficit genetico dell’imprenditorialità italiana.

Questa nota si propone di discutere il problema della (assenza della) grande impresa in Italia, sviluppando l’analisi in tre parti.

La prima evidenzia la posizione delle imprese italiane nella classifica di Fortune per l’anno 2018.

Nella seconda parte riporto l’attenzione sulle possibili cause del nanismo che caratterizza una porzione consistente dell’industria manifatturiera italiana.

Nella terza parte avanzo qualche ipotesi sul possibile recupero dello sviluppo dimensionale delle imprese italiane. In particolare, metterò in evidenza il peso consistente che sta assumendo l’insieme delle medie imprese che operano come “specialized supplier” nella catena produttiva di grandi e medie imprese internazionali, sottolineando le loro capacità di innovare cooperando.

E’ mia personale convinzione che gruppi di medie imprese marchigiane stiano ridisegnando il modello di “industria diffusa” stilizzato da Giorgio Fuà.

- Le imprese italiane presenti nella Classifica di Fortune Global 500, anno 2018.

Sono anni che nel piccolo laboratorio di studi ISTAO su “Tecnologia, Imprenditorialità e Management” seguiamo la dinamica delle imprese più grandi, operative in quasi tutti i settori dell’economia.

Il numero delle imprese italiane purtroppo è esiguo sin da quando esiste il censimento di Fortune. In altre parole, nel nostro paese non abbiamo avuto fenomeni recenti di formazione o di crescita di imprese di dimensioni tali da poter entrare stabilmente nella Classifica.

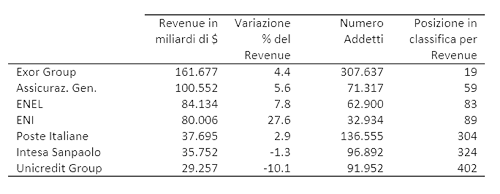

La presenza italiana tra le grandi imprese mondiali di Fortune è riportata per l’anno 2018 nella Tab.1.

Tab. 1 Grandi imprese italiane riportate nella classifica di Fortune Global 500 (anno 2018)

La situazione di fatto è che l’Italia a livello di grandi imprese si presenta, come in passato, con uno sparuto gruppo di imprese, la maggior pare delle quali operano nel settore dei servizi. Soltanto il gruppo EXOR ha carattere industriale e con il 19° posto in classifica si pone tra le maggiori imprese mondiali.

La classifica delle grandi imprese del 2018 ha come 500a impresa con un Revenue di $ 23.556 la Ericsson. Vi sono imprese come Ferrero, Edizioni Holding (Benetton) e EssilorLuxottica, nata dalla fusione della francese Essilor, produttrice di lenti, con Luxottica produttore di montature, che hanno una corroborante strategia di crescita (anche molto qualificata), ma che non sono ancora riuscite ad entrare nella classifica Fortune 500. La stampa attribuisce spesso questo insuccesso all’incapacità, caratteriale e culturale, dell’imprenditore italiano a condividere, cooperare, fondersi con altre imprese per creare qualcosa di più grande e duraturo.

- Il “nanismo” strutturale dell’impresa italiana: possibili spiegazioni

Il problema dell’incapacità dell’impresa italiana di raggiungere le dimensioni grandi o medio-grandi che caratterizzano i paesi di antica industrializzazione, era già stato chiaramente messo in evidenza da Giorgio Fuà [1] quarant’anni fa. I motivi del ritardo dell’industria italiana erano, secondo Fuà, dovuti soprattutto a due concomitanti carenze: quella organizzativa-imprenditoriale (fattore O-I) e quella delle “social capabilities” (fattore S-C).

Molti altri studiosi hanno poi approfondito lo studio di questi fattori e soprattutto il motivo delle carenze rispetto ai principali paesi industrializzati, ma anche rispetto a molte economie emergenti. Sono però convinto che tra le tante spiegazioni sia particolarmente valida quella fornita da un illustre rappresentante degli industriali italiani, Angelo Costa, in una testimonianza rilasciata alla Commissione Economica dell’Assemblea Costituente. Egli, ad una domanda sulla struttura dell’industria italiana rispondeva:

“Noi non potremo mai pretendere di fare, salvo in alcuni casi, della grande industria in quanto sussistono tuttora le cause che la impediscono e la rendono innaturale. Viceversa abbiamo tutti gli elementi favorevoli per uno sviluppo, assai maggiore dell’attuale, della piccola e media industria.”

Secondo Costa le cause del mancato sviluppo di grandi imprese in Italia erano molteplici. Tra queste poneva l’attenzione sulla ristrettezza del mercato interno, riferendosi ovviamente alla situazione degli anni immediatamente successivi alla seconda Guerra Mondiale, caratterizzati peraltro dall’avvio di un intenso processo di industrializzazione del Paese.

Un’altra interessante spiegazione del persistere della piccola impresa come struttura portante e permanente dell’industria italiana è quella di Fukuyama,[2] secondo il quale:

“La fiducia è l’aspettativa, che nasce all’interno di una comunità, di un comportamento prevedibile, corretto e cooperativo, basato su norme comunemente condivise da parte dei suoi membri. Queste norme possono riguardare questioni che concernono importanti valori, come la fede e la giustizia, ma includono anche norme laiche come la deontologia professionale e i codici di condotta.”

Dal libro di Fukuyama è utile portare integralmente all’attenzione il cosiddetto “Confucianesimo italiano”.

“Si è osservato che nella società cinese gli individui vengono strettamente subordinati alle loro famiglie e hanno anche una debole identità all’esterno di esse. A motivo dell’alto livello di competizione esistente tra le famiglie, che riflette l’assenza di un generalizzato sentimento di fiducia all’interno della società, la cooperazione in attività di gruppo all’infuori dei legami di famiglia o di stirpe è rigorosamente limitata. Si confronti questa situazione con la descrizione della vita sociale nel piccolo paese di “Montegrano” in Italia meridionale, nel classico studio di Edward Banfield, Le basi morali di una società arretrata. Trattando dell’ethos di Montegrano bisogna parlare in primo luogo dell’attaccamento dell’individuo alla famiglia. Si può dire che gli adulti non hanno una loro individualità se non considerati entro la famiglia: l’adulto non esiste come “ego” ma come “genitore” (…). Per il montegranese qualsiasi vantaggio dato ad altri risulta necessariamente a spese della sua famiglia. Perciò, non ci si può permettere il lusso della carità, che significa dare agli altri più di quanto loro sia dovuto. Dato il mondo in cui si vive, tutti quelli che sono fuori della stretta cerchia della famiglia sono per lo meno competitori potenziali, e quindi anche nemici potenziali. Il solo atteggiamento ragionevole verso coloro che non fanno parte della famiglia è il sospetto. Il capofamiglia sa che gli altri invidiano e temono la fortuna dei suoi, e che probabilmente tentano di distruggerla. Egli deve quindi temerli ed essere pronto a colpirli in modo che essi siano meno forti nel colpire lui e la sua famiglia.

Banfield visse in quel povero centro agricolo per un lungo periodo negli anni Cinquanta, e notò che la caratteristica più rimarchevole del paese era la quasi completa assenza di associazioni. Banfield aveva appena concluso uno studio su St. George, nello Utah, una cittadina che era intersecata da una fitta rete di associazioni, e fu colpito dal fortissimo contrasto che presentava con il paese italiano. I soli obblighi morali che gli abitanti di Montegrano sentivano erano rivolti ai membri delle proprie famiglie nucleari. La famiglia era l’unica fonte di sicurezza sociale di una persona; di conseguenza la gente temeva che sarebbe andata in rovina se il padre fosse morto giovane. I montegranesi erano totalmente incapaci di unirsi per dare vita a scuole, ospedali, imprese, istituzioni caritative o qualsiasi altra forma di attività. Come risultato, qualunque forma di vita sociale organizzata vi fosse in paese dipendeva dall’iniziativa di due fonti esterne e centralizzate di autorità: la chiesa e lo stato italiano. Banfield riassunse così il codice morale di Montegrano: “Massimizzare i vantaggi materiali e immediati della famiglia nucleare; supporre che tutti gli altri si comportino allo stesso modo”. Egli definì questo tipo di isolamento basato sulla famiglia “familismo amorale”, un termine che in seguito è entrato nel lessico delle scienze sociali. Con alcune modifiche, potrebbe applicarsi anche alla società cinese.”

Certamente la cultura prevalente nella comunità del Sud Italia studiata da Banfield avrà subito nel corso del tempo dei cambiamenti, ma sono convinto che in molte parti d’Italia restino ancora scorie di diffidenza che impediscono a molte comunità imprenditoriali di cooperare e di raggiungere dimensioni elevate. E’ però vero che grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie è ora possibile realizzare nuove forme di collaborazione e di “divisione del lavoro”, molto più aperte e flessibili rispetto a quelle teorizzate da Adam Smith.

- Le nuove tecnologie e la “divisione del lavoro”

Le comunità e le culture tradizionali avverse a forme di collaborazione aperta e credibile sembrano per fortuna perdere forza di fronte ai nuovi modelli organizzativi imposti o facilitati dalle nuove tecnologie.

Nel recente passato vi sono stati studi che con molto pragmatismo hanno sottolineato le rigidità che introduceva l’automazione sui nuovi processi produttivi, ignorando le nuove forme di divisione del lavoro che prendevano campo. L’Industria delle automobili e simili sono un chiaro esempio di come è cambiato il ruolo dei sub fornitori: in passato “dominati” dalla grande impresa, sono oggi divenuti cooperatori specializzati e fornitori creativi di componenti innovative.

In presenza di queste forme nuove di divisione del lavoro e di cooperazione, l’impresa piccola e media ha un’importante occasione di sviluppo delle proprie capacità innovative e la possibilità di trasformare la sua collaborazione con la grande impresa in un rapporto di arricchimento reciproco e non di pura sudditanza.

Le Marche oggi, come l’Emilia/Romagna e il Veneto, hanno nuclei consistenti di piccole e medie imprese che agiscono e crescono come “specialized supplier” in diversi settori. Ritengo che questo sistema possa progredire sviluppando e consolidando un nucleo di imprese più aperte e sensibili, animate da uno spirito collaborativo rivolto all’innovazione.

In una piccola regione come le Marche questa evoluzione del settore imprenditoriale dovrebbe essere accompagnata da una corrispondente e coerente evoluzione del sistema dell’istruzione, della formazione e della ricerca, del settore bancario e finanziario, delle istituzioni pubbliche e in generale di tutta la popolazione verso un ideale “eco-sistema per l’innovazione”.

[1] Fuà G., Problemi dello sviluppo tardivo in Europa, Bologna, Il Mulino, 1980.

[2] Fukuyama F., Fiducia, Rizzoli, 1996, Milano, pag.40